関係都県知事の事実認識 1.利根川の河川改修を長年進めてきたにもかかわらず、カスリーン台風と同規模の洪水の来襲で被害が大きく拡大するという不可解な話。

マスコミ・行政の問題

関係都県知事の事実認識

- 利根川の河川改修を長年進めてきたにもかかわらず、カスリーン台風と同規模の洪水の来襲で被害が大きく拡大するという不可解な話。

- 利根川堤防の漏水は堤防の補強で防止すべきことであって、八ッ場ダムにその防止効果を期待するのは非科学的である。

- 暫定水利権は長年取水し続けているもので、実質は安定水利権と変わらないものであるから、国交省の水利権許可制度の改善で解消することができる。

- 首都圏は最近は水余りの状況を反映して渇水の影響を受けにくくなっているし、平成8年の渇水も生活への影響は小さなものであった。

- 夏期の渇水時における八ッ場ダムの役割は小さく、また、平成8年渇水で八ッ場ダムがあれば、取水制限日数を100日短縮できたという話は現実を無視した架空の計算によるものに過ぎない。

東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の1都5県の知事は10月19日、「八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事共同声明」を発表しました。その内容は、「八ッ場ダムは利根川の治水・利水上必要不可欠な施設であるので、八ッ場ダム建設事業中止の撤回」を国に求めたものです。

しかし、この声明で示された八ッ場ダムが必要だとする治水・利水上の論拠はいずれも事実を誤認したものばかりです。今回の声明で逆に、八ッ場ダム建設事業を継続することの科学的な根拠が如何に希薄であるかが明らかになりました。

知事共同声明の事実認識の主な誤りは以下のとおりです。

「八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事共同声明」の事実認識の誤り

1.利根川の河川改修を長年進めてきたにもかかわらず、カスリーン台風と同規模の洪水の来襲で被害が大きく拡大するという不可解な話。

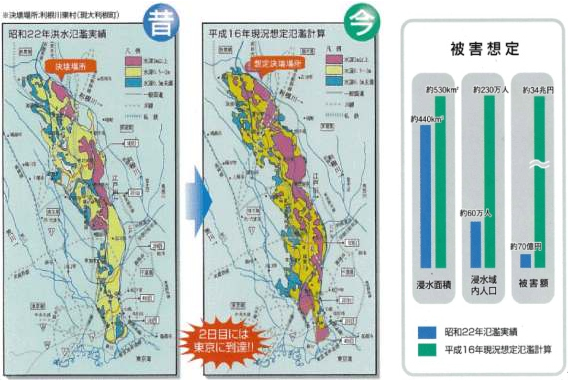

現時点でカスリーン台風と同規模の洪水が発生した場合には利根川の至る所で堤防が決壊する可能性があり、国土交通省の試算によれば、カスリーン台風時と同様に埼玉県大利根町で利根川の堤防が決壊した場合の想定被害額は34兆円にも達する。

![]()

共同声明の参考資料には図1が示されている。それによれば、カスリーン台風による当時の氾濫面積は440km2で、同規模の洪水が発生した場合は氾濫面積が530km2に拡大し、想定被害額が34兆円に達するというのである。

しかし、この話は少し考えれば不可解な話である。昭和22年のカスリーン台風来襲のあと、同じような被害を繰り返さないために、利根川では堤防嵩上げや河床掘削などの河川改修が延々と行われてきた。それにもかかわらず、同規模の洪水が来ると、氾濫面積がむしろ拡大してしまうというのである。昭和22年のあと、延々と行われてきた河川改修の成果はどこにいってしまったのか。氾濫面積がむしろ拡大するということは、河川改修の成果がゼロどころかむしろマイナスであることを意味する。

なぜそのように不可解な計算結果になるかといえば、それは、氾濫しやすい条件を設定して計算をしたからに他ならない。現実と遊離した机上の計算の結果に過ぎないのである。

図1は国交省が計算して作成したものだが、国交省の役人は利根川の氾濫を防ぐために河川改修に力を注いできた先輩たちの苦労をどう思っているのだろうか。先輩たちの長年の苦労を否定するような計算結果を示し、知事たちがそれを疑うことなく、真に受けているのである。

カスリーン台風の実績のピーク流量は公称毎秒17,000m3とされ、同台風が現在再来した場合のピーク流量は国交省によれば、毎秒16,750m3であるから(上流部での氾濫とダムの洪水調節があるから毎秒22,000m3ではなく、16,750m3になると国交省が説明)、ほぼ同じ流量である。利根川の河川改修を長年進めてきたのに、ほぼ同じ流量で決壊して氾濫面積が大きく拡大することはありえないことである。

実際に、国交省が決壊箇所としている(河口から)136km地点について最近50年間で最大洪水である平成10年9月洪水の最高痕跡水位をみると、図2のとおり、堤防の天端から約4mも下にあるから、それから考えても、カスリーン台風の再来で決壊するようなことはありえないことである。決壊はあくまで国交省の机上の計算によるものなのである。