矢木沢ダム、積雪量増加とダム運用改善で「増電」

矢木沢ダムは利根川水系の最上流部となる新潟県との県境の豪雪地帯に1967年に完成しました。総貯水容量は2億430万㎥と八ッ場ダムの二倍近くあり、利根川水系では最も貯水容量の大きなダムです。その矢木沢ダムで、温室効果ガスを減らす国の取り組みの一環として、ダムの操作を調整することで雪解け水を利用した発電量が増加したとのことです。

この情報は国交省関東地方整備局より8月に記者発表されていますが、昨日の地元紙でも取り上げられました。

https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kisha_02610.pdf

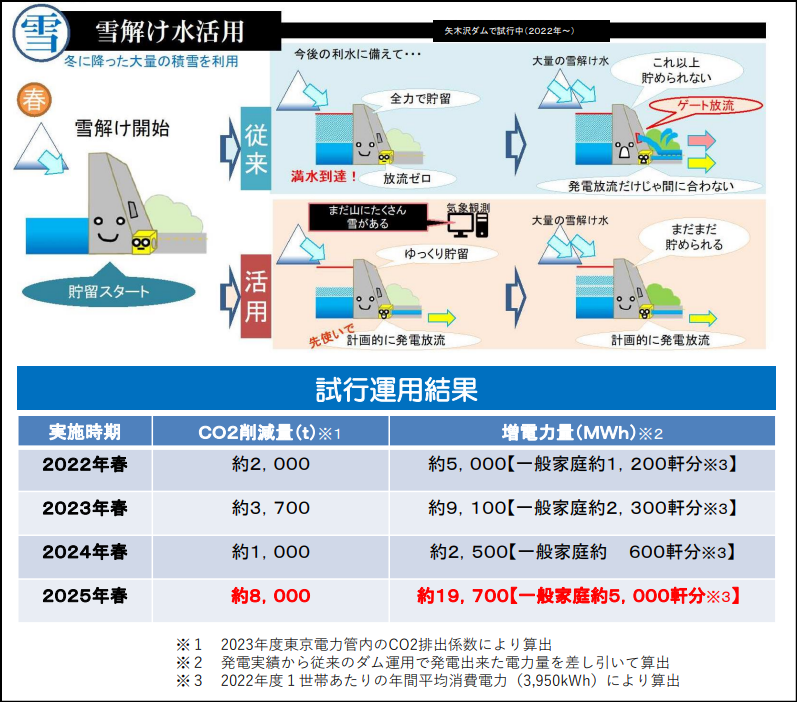

昨冬は積雪が例年より多かったことに加え、ダムの操作の調整も行われたことにより、増電量は約1万9700メガワット時に達したとのことです。

八ッ場ダムの年間発電量は平均で約4100万キロワット時ですから、矢木沢ダムの増電量よりはるかに少ないことがわかります。 参考➡ 「八ッ場ダムと発電」

◆2025年11月4日 上毛新聞 紙面より

ー雪解け水「増電」最多 今春更新 矢木沢ダムで試行ー

矢木沢ダム(群馬県みなかみ町)で雪解け水を活用した水力発電を試行している国土交通省関東地方整備局などは、雪解け水による今春の「増電量」が約1万9700メガワット時と、2022年春の試行開始後最多を更新したと発表した。雪の多さや運用方法の改善が要因という。雪解け水の活用が進めば二酸化炭素(CO2)削減効果も高まるとして、さらなる増電を目指す。

矢木沢ダムは水資源機構が管理する利根川最上流部の多目的ダム。雪解け水は東京電力がダム直下にある矢木沢発電所や下流の発電所で活用している。

国交省利根川ダム統合管理事務所によると、増電量はその春の発電実績と、施行前の従来の運用による実績(試算値)を比較して算出している。今春はこれまで最も多かった23年春の9100メガワット時を超え、CO2削減量も約8千トンとなり、一般家庭約5千軒の年間平均消費電力に相当する効果があった。

施行前の従来は田植え時季など水の需要増に備えて4月下旬にダムを満水にした後、貯めきれない分を放流して発電に回す運用だったため、雪解け水の一部しか利用できていなかった。

これに対し、試行後は気象観測や積雪量のデータを参考に5月中旬にダムが満水となるように調整しながら、雪解け水が流れ始める3月中旬あたりから計画的に放流し、発電に回す運用に切り替えた。今春はこれまでの試行で得た経験を生かしてさらにきめ細かく放流を操作する見直しを加えたといい、同管理事務所は「雪の多さが大きく影響したが、見直し効果もあった」と説明している。

施行は50年にカーボンニュートラル(温室効果ガス実質排出量ゼロ)を目指す国の取り組みの一環。矢木沢ダムは利根川の最も上流部に会って積雪が多いため、試行対象に選んだ。岩手県の胆沢ダムでも同様の事業が行われている。今後、他のダムで行うことも検討する方針。(小山大輔)