南摩ダム、試験湛水開始から1年で、貯水率わずか2%

八ッ場ダムの次に関東地方で進められてきた国の巨大ダム事業が栃木県の南摩ダムです。

地元紙の記事は、紅葉が映えるダム建設地の様子を伝えていますが、記事を読むと試験湛水開始からすでに一年がたっているというのに、南摩ダムの貯水率はわずか2%ということです。

◆2025年11月18日 下野新聞

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1232433

ー水たたえるダム湖と色づく山肌 鹿沼・南摩ダム試験湛水の開始から1年ー

建設が進む鹿沼市上南摩町の南摩ダムで、水をためる試験湛水の開始から1年が経過した。18日現在、周囲の山肌が色づき、水をたたえ始めたダム湖とともに新たな景観を生み出している。

南摩ダムは高さ86・5メートル、総貯水容量5100万立方メートル。2020年12月に着工したダム本体は今年8月に完成した。現在は黒川、大芦川と同ダムをつないで導水・送水する施設や、ダム下流の発電所と揚水機場の建設などが進み、27年度運用開始へ工事は大詰めを迎えている。

試験湛水は今月8日、開始から1年を迎えた。水資源機構思川開発建設所によると現在の水位は約33メートル、総貯水量の約2%という。

貯水後、初の紅葉時季を迎え、周辺道路に見物客が訪れているが駐車場はない。休日は管理棟駐車場が開放されて見学可能となっており、同機構渡良瀬川ダム総合管理所の岩原典和(いわはらのりかず)副所長(57)は「展望デッキのタッチパネルで工事経過も紹介している。ぜひ週末に足を運んでほしい」と話した。

(文・写真 永嶌理絵なが(しまりえ))

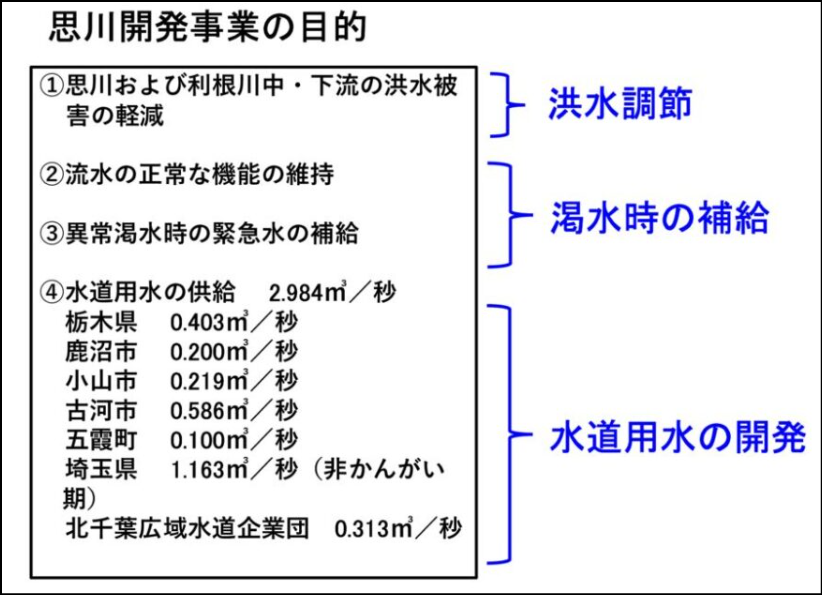

ダムが建設された南摩川は、利根川の支流・渡良瀬川の支流・思川のそのまた支流で、小川と呼ぶのがふさわしい水量の少ない川です。南摩ダムの総貯水容量は八ッ場ダムのおよそ半分の5,100万立方メートルに達します。南摩川だけでは南摩ダムを満たすことができないので、思川の他の支川、黒川と大芦川とダムとを結ぶ導水路を建設することで、南摩ダムに必要な水量を確保するというのが思川開発事業です。

試験湛水開始から一年たって2%の貯水率という現実は、計画そのものが破綻していることを改めて認識させるものではないでしょうか。

【参考】栃木県鹿沼市のホームページより 「思川開発事業(南摩ダムについて)」

思川開発の事業主体は、国土交通省を中心に農林水産省、経済産業省の三省共管の独立行政法人・水資源機構です。水資源機構の前進である水資源開発公団は、1963年に設立されました。産業の発展と都市人口の増加に対応し、高度成長を支えるのがこの組織の役割でした。利根川水系では矢木沢ダム、下久保ダム、利根川河口堰、利根導水路武蔵水路などが公団の事業によって整備されました。

人口が減少し、水需要が下降する今、新たな水源開発は必要ありませんが、水源開発を目的とする国の組織を維持するために新たな事業が必要とされるということなのでしょう。

【参考】水資源機構HPー「水資源開発公団の足跡」