参考図書・DVDの紹介

参考図書・DVDの紹介

本・DVDの紹介

写真集「ふるさと川原湯 八ッ場ダム予定地の暮らし」

岩波ブックレット『大水害時代の防災 ~命を守る「治水」へ』

岩波ブックレット『八ッ場ダムは止まるか—首都圏最後の巨大ダム計画』

「八ッ場いのちの輝き」イベントDVD | 『5分でわかる八ッ場ダム』

小説『鳥たちの舞うとき』 | 詩集『ダムに沈む村』

岩波ブックレット『首都圏の水があぶないー利根川の治水・利水・環境は、いま』

映像ドキュメント『八ッ場ダムはなぜ止まらないのか』

八ッ場ダム問題の単行本が刊行されました

『八ッ場ダム 過去,現在,そして未来』 岩波書店 著者:嶋津暉之・清澤洋子

八ッ場あしたの会会員の共著による八ッ場ダム問題の本です。

八ッ場あしたの会会員の共著による八ッ場ダム問題の本です。

2011年1月26日刊行

詳しい情報が岩波書店のホームページに掲載されています。

【目 次】

第一章 第1章 八ッ場ダム問題とは何なのか

第2章 八ッ場ダム計画の歴史

1 ダム構想の発端

2 再浮上したダム計画

3 国策の推進 -反対派町長誕生へ

4 歪められた公共性 -生活再建案の作成へ

5 生活再建事業が抱える矛盾

6 消えることのないダムへの疑問

7 脱ダムの時代と迷走するダム計画

第3章 首都圏の住民にとっての八ッ場ダム計画

1 八ッ場ダムの必要性を検証する―利水面からの検証

2 八ッ場ダムの必要性を検証する―治水面からの検証

3 ダム事業を推進するための基本高水流量

4 八ッ場ダムをめぐる虚構と真実

5 八ッ場ダムがもたらすもの

第4章 八ッ場ダム問題のこれからを考える

1 八ッ場ダム予定地の現状

2 政治の場での八ッ場ダム見直しへ

3 八ッ場ダムを中止させるまでの法的手続き

4 ダム湖観光に将来はあるのか?

5 ダム中止後の生活再建

6 政治と私たちに求められていること

著者プロフィール

嶋津暉之(しまず・てるゆき)

1943年生まれ。八ッ場あしたの会運営委員、「水源開発問題全国連絡会」共同代表、「八ッ場ダムをストップさせる市民連絡会」代表。各地のダム問題について技術的な解析を行っている。1972年東京大学大学院工学系研究科博士課程単位取得満期退学。2004年3月まで東京都環境科学研究所勤務。著書に『水問題原論』(北斗出版)、『やさしい地下水の話』(共著、北斗出版)、『首都圏の水が危ない』『八ッ場ダムは止まるか』(以上共著、岩波ブックレット)ほか

清澤(渡辺)洋子(きよさわ・わたなべ・ようこ)

1957年生まれ。八ッ場あしたの会事務局長。1980年東京外国語大学卒業 出版社勤務を経て2002年~ 八ッ場ダムを考える会事務局、2007年~ 八ッ場あしたの会事務局を務める。『八ッ場ダムは止まるか』『首都圏の水が危ない』(岩波ブックレット)編集、『川辺の民主主義』(共著、ロシナンテ社)

定価:2,310円

この本についてのお問い合わせ、発送ご希望等は、メールフォームでご連絡ください。

八ッ場ダムの本が紹介されているアマゾンのページはこちらです。

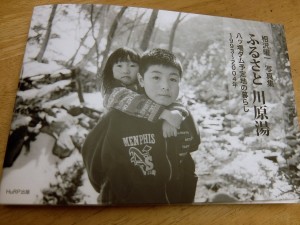

八ッ場ダムの水没予定地を撮り続けた、相沢曜一さんの写真集

写真集「ふるさと川原湯 八ッ場ダム予定地の暮らし」

八ッ場ダムの水没予定地を撮り続けた、相沢曜一さんの写真集が2017年に刊行されました。

千葉県に住んでおられた相沢さんは、1993年から2004年にかけてダム予定地に通い、多くの写真を残されましたが、惜しくも2014年に59歳で亡くなりました。

この写真集は、相沢さんのお知り合いの小倉隆人さん、湯浅きいちさんがまとめられたとのことで、NPO法人HuRP(人権・平和国際情報センター)のHuRP出版より刊行されました。

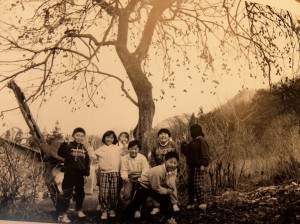

私どもが相沢さん(写真右)を知ったのは2005年、「暮しの手帖」がきっかけでした。

私どもが相沢さん(写真右)を知ったのは2005年、「暮しの手帖」がきっかけでした。

暮しの手帖は2005年夏号で「遅すぎることはありません 八ッ場ダムを考える」という記事を7ページにわたって掲載(写真右下)。この記事の中で、相沢さんのモノクロ写真が大きく取り上げられていたのです。今回の写真集にも掲載されているこれらの写真は、在りし日の水没予定地の人々の日々の暮らし、飾らない表情を写したものでした。記事の端っこに当会の前身である「八ッ場ダムを考える会」も紹介されていました。

その頃、私たち「八ッ場ダムを考える会」の有志は、東京で水没予定地の人々のことを伝える加藤登紀子さんのコンサート「八ッ場いのちの輝き」(2006年10月、日本青年館)の企画準備を始めていました。地元の方を通して相沢さんに連絡を取り、送っていただいた写真は、舞台で登紀子さんの歌、「そこには風が吹いていた」の背景として使わせていただくことになりました。相沢さんの写真スライドは、1200人以上の聴衆が見入ったステージのクライマックスでした。東京から遠い水没予定地の人々が写真を通して身近な存在に感じられたという感想を多くの方からいただきました。

その頃、私たち「八ッ場ダムを考える会」の有志は、東京で水没予定地の人々のことを伝える加藤登紀子さんのコンサート「八ッ場いのちの輝き」(2006年10月、日本青年館)の企画準備を始めていました。地元の方を通して相沢さんに連絡を取り、送っていただいた写真は、舞台で登紀子さんの歌、「そこには風が吹いていた」の背景として使わせていただくことになりました。相沢さんの写真スライドは、1200人以上の聴衆が見入ったステージのクライマックスでした。東京から遠い水没予定地の人々が写真を通して身近な存在に感じられたという感想を多くの方からいただきました。

相沢さんが写真を撮られた1993年から2004年という期間、ダム予定地はどのような状況にあったのでしょうか。

水没住民が長い反対闘争の末、八ッ場ダム事業を受け入れたのは1992年のことです。地元・長野原町は、国が住民のために水没地の背後の山の中腹に代替地を整備することを条件に、建設省と群馬県と協定を結びました。相沢さんが写真を撮り始めたのは、その翌年になります。

水没住民が長い反対闘争の末、八ッ場ダム事業を受け入れたのは1992年のことです。地元・長野原町は、国が住民のために水没地の背後の山の中腹に代替地を整備することを条件に、建設省と群馬県と協定を結びました。相沢さんが写真を撮り始めたのは、その翌年になります。

(写真右=相沢さんの写真「川原湯の子どもたち」)

そして、相沢さんの撮影が終了した2004年の翌年、地元と国と群馬県は代替地分譲基準に調印しました。住民のたびたびの要望にもかかわらず、代替地の分譲地価は周辺地価よりはるかに高額に設定され、しかも代替地の整備は遅れ、当時はまだ代替地を分譲できる状態ではありませんでした。

多くの住民が水没地区から離散し、最も住民の多かった川原湯地区の世帯数は約200世帯から40世帯弱へと激減しています。相沢さんの写真に残された温泉街や農村地帯は、住民がいなくなり、家屋が解体され、破壊し尽くされてきました

写真集のあとがき(小倉隆人さん)によれば、相沢さんは住民に撮影許可を得るために、大変苦労され、最初に相沢さんが撮ったのは、「586M」と記された表示板の写真ばかりであったということです。

写真集のあとがき(小倉隆人さん)によれば、相沢さんは住民に撮影許可を得るために、大変苦労され、最初に相沢さんが撮ったのは、「586M」と記された表示板の写真ばかりであったということです。

標高586メートルの表示板は水没地の道路わき、旅館の玄関前など至る所に立てられていました。この看板より下の土地に住む人は移転しなければならず、補償の対象になりました。水没の犠牲を補い償うという趣旨の補償金は、住民の資産に応じて支払われることになっており、資産の多寡、補償の有無によって地域住民は分断され、親戚、家族の人間関係に亀裂を生じさせる要因ともなりました。

長い補償交渉が妥結し、長野原町が国との補償基準に調印したのは2001年です。相沢さんがダム予定地で写真を撮影した期間は、補償交渉が行われ、補償基準の影響が地域に広がっていった時期と重なります。

「人間不信の国策」といわれる八ッ場ダム事業の歴史の中でも、最も地域を分断した補償交渉のさなか、住民のよそ者への警戒心は強く、その中で一人一人の住民、家族と信頼関係を築いてゆくのは並大抵の苦労ではなかったはずです。あとがきによれば、苦悩する住民を撮り続ける相沢さんも悩み、撮影を中断された時期もあったということです。残された貴重な写真は、被写体だけでなく、撮影者の人柄も映し出しているようで、巨大なダム事業とは無縁の、人肌の温もりを感じさせます。

相沢さんの写真集は、川原湯地区の打越代替地にあるキッチン「赤いえんとつ」、土産屋「おふく」で販売されています。川原湯温泉を訪ねる機会がある方は、是非お店に立ち寄ってみてください。

なかなか現地へ行かれない方の中にも貴重な写真集の入手を希望される方がおられるようですので、当会でも販売をお手伝いさせていただくことなりました。

ご希望の方は、以下のメールフォームでお名前と宛先をお知らせください。

相沢さんの写真集を送料込み1,080円で、振込用紙を同封してお送りします。

https://yamba-net.org/wp/contact/

岩波ブックレットより新刊、命を守る治水への提言

『大水害時代の防災 ~命を守る「治水」へ』梶原健嗣著

気候変動の下、私たちは未曽有の水害が日常化する時代を生きている。能登半島豪雨、熱海の土石流災害、そして都会を襲うゲリラ豪雨……。近年、毎年のように大規模な水害に見舞われているにもかかわらず、日本の治水は未だにダム中心の発想に囚われたままだ。

気候変動の下、私たちは未曽有の水害が日常化する時代を生きている。能登半島豪雨、熱海の土石流災害、そして都会を襲うゲリラ豪雨……。近年、毎年のように大規模な水害に見舞われているにもかかわらず、日本の治水は未だにダム中心の発想に囚われたままだ。

いま求められる治水のあり方とは? 命を守る視点からの提言。

【目 次】

第一章 水害とその影響

第二章 土砂災害を防ぐ

第三章 治水計画では何が行われてきたか

第四章 気候変動下でもダム治水は有効か

第五章 河川の氾濫なき水害にどう備えるか

第六章 治水とは水害を防ぐこと

【著者略歴】

梶原健嗣(かじわら・けんじ)

1976年生まれ。東京大学新領域創成科学研究科博士課程終了、学術博士(Ph.D)。愛国学園大学人間文化学部教授。

専門は近現代河川行政史、戦後水害史、水道事業、『戦後河川行政とダム開発――利根川水系における治水・利水の構造転換』(ミネルヴァ書房,2014年)で水資源・環境学会賞,『近現代日本の河川行政――政策・法令の展開 1868?2019』(法律文化社、2021年)他で環境経済・政策学会 学術賞を受賞。

他の著作に『都市化と水害の戦後史』(成文堂,2023年)、「流域治水関連法――その概要と問題点」(『水資源・環境研究』35巻2号,2023年)、「連続する「未曽有の水害」――水害統計調査の意味を問う」(『世界』993号,2025年5月)などがある。

八ッ場ダム、岩波ブックレットに登場!

『八ッ場ダムは止まるか—首都圏最後の巨大ダム計画』 八ッ場ダムを考える会編

脱ダムが大きな潮流となりつつある昨今ですが、八ッ場ダムは長い歴史、全国トップの事業費、関係住民の人口(わが国人口の1/4)など、どれをとっても、まさにダムの中のダムといえる存在です。

脱ダムが大きな潮流となりつつある昨今ですが、八ッ場ダムは長い歴史、全国トップの事業費、関係住民の人口(わが国人口の1/4)など、どれをとっても、まさにダムの中のダムといえる存在です。

このブックレットは、八ッ場ダムの全体像を、初めての読者にわかりやすく伝えることを目的として編集しました。わが国の脱ダム運動の理論的支柱である嶋津暉之さんが、その原点である八ッ場ダムについて語った講演録を柱に、最新情報を盛り込んだレポートを気鋭のジャーナリストに書き下ろしていただきました。

ダム問題は、命を支える水のこと、森と川の働き、都市と地方のあり方など、様々なことを私たちに教えてくれます。脱ダムの集大成といわれる八ッ場ダム問題への”道案内”として、ぜひ本書をご活用ください。

【目 次】

第一章 八ッ場ダム 現地の<いま> 隈 大二郎

第二章 八ッ場ダムは本当に必要か 嶋津 暉之

第三章 ダムが破壊する自然と人の暮らし 嶋津 暉之

第四章 浅間山の下流にダムを造るとどうなるか まさの あつこ

定価 本体480円+税

この本についてのお問い合わせ、発送ご希望等は、メールフォームでご連絡ください。

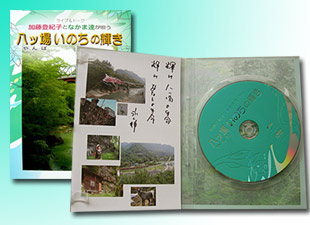

加藤登紀子と仲間たちが唄う

「八ッ場いのちの輝き」イベントDVD

DVD一枚2,000円(実費相当)のカンパを募っています。

お申し込み・問い合わせは、メールフォームでお願いします。

「第1部 Yamba やんばトーク」

ナビゲーター

加藤登紀子(歌手)

永六輔(放送タレント)

コメンテーター

大熊孝(新潟大学教授)

嶋津暉之(水問題研究家)

司波寛(都市計画コンサルタント)

ゲスト

池田理代子(劇画家・声楽家)

野田知佑(カヌーイスト・作家)

「第2部 ライブ」

出演

加藤登紀子

南こうせつ(特別ゲスト)

曲目

1.神田川

2.時には昔の話を

3.この空を飛べたら

4.檸檬

5.そこには風が吹いていた

6.Revolution

7.Never give up tomorrow

8.故郷の空(唱歌)

このDVDについてのお問い合わせ、発送ご希望等は、メールフォームでご連絡ください。

八ッ場ダムのマンガができました

『5分でわかる八ッ場ダム』 著者:本田 亮(環境マンガ家)

|

【22ページの内、一部抜粋】 ※クリックすると、見開きページがご覧になれます |

|||

監修:大熊 孝、嶋津暉之

デザイン/装丁:KURUMI HONDA(GHOST HOUSE・SYDNEY)

編集:八ッ場ダムを考える会

発行所:同文社

著者の本田亮さんは、電通のCMプランナーにして環境絵本『エコノザウルス』の作者。掌(てのひら)サイズの小冊子に、楽しいマンガ満載です。

八ッ場ダムをモデルにした小説があった!

『鳥たちの舞うとき』 高木仁三郎著、工作舎

ダム建設にゆれるG県天楽谷を舞台にしたこの小説は、群馬県前橋市出身の市民科学者、高木仁三郎さんが、八ッ場ダムをモデルに構想を練ったとされています。生前、脱原子力社会に向けて東奔西走の毎日だった高木氏が、2000年、末期ガンの苦痛の中でテープに収録し、死後、工作舎より刊行されました。

高木仁三郎氏のパートナーであった高木久仁子さんは、かつて仁三郎氏と共に訪れた川原湯温泉を、2004年8月に再訪。

オオタカの若鳥

小説の中では、著者を彷彿とさせる主人公、地元住民、鳥たちの活躍によって、ダム建設が中止に追い込まれていきます。高木仁三郎さんが寓話的な小説という形で21世紀に託したメッセージが、命の危機を察知した多くの人々の心に届き、現実を動かす力となりつつあります。

■高木仁三郎の部屋(原子力資料情報室)

http://www.cnic.jp/takagi/

■ 『鳥たちの舞うとき』関連ホームページ

http://www.kousakusha.co.jp/DTL/tori.html

■ 高木久仁子さんの八ッ場ダム現地レポート

http://www.kousakusha.co.jp/DTL/tori_yamba.html#top

■ 『高木仁三郎著作集』関連ホームページ

http://pen.co.jp/index.php?id=21

■ 『鳥たちの舞うとき』編集秘話

http://www.kousakusha.co.jp/DTL/toriLAS.html

八ッ場の空を舞うクマタカの家族

現地住民による八ッ場ダムの詩集

『ダムに沈む村』 豊田政子著 上毛新聞社

「こういう詩句は本当に自分の村、家、いつも歩いた道、橋、通った学校が湖底に沈むことを目前にした人でなければ書けない。私も豊田さんの住む長野原町の山の方に住んでいるが、もし同じ立場だったらどんなにやりきれなかったろう。

「こういう詩句は本当に自分の村、家、いつも歩いた道、橋、通った学校が湖底に沈むことを目前にした人でなければ書けない。私も豊田さんの住む長野原町の山の方に住んでいるが、もし同じ立場だったらどんなにやりきれなかったろう。

しかし、豊田政子さんがこれらの詩を発表したことはどれほど大事だったか。ダムに沈む村の人々の、一人の声が、永久に残るということは確かなことだから。」

岩波ブックレット第二弾!

『首都圏の水があぶないー利根川の治水・利水・環境は、いま』

著者:大熊 孝、嶋津暉之、吉田正人

“首都圏の大動脈”-利根川の再生をさぐるブックレット。2007年7月刊行。利根川流域市民委員会で活動する著者らが、ダムなどの開発事業によって、自然と人々の生活が破壊されてゆく現状をなんとかして変えたいという願いを込めて共同執筆したものです。

“首都圏の大動脈”-利根川の再生をさぐるブックレット。2007年7月刊行。利根川流域市民委員会で活動する著者らが、ダムなどの開発事業によって、自然と人々の生活が破壊されてゆく現状をなんとかして変えたいという願いを込めて共同執筆したものです。

東京をはじめとする首都圏の住民と切っても切れない関係にありながら、複雑難解で遠い存在といわれる利根川を理解する手引きとして、オススメの一冊です。

【目 次】

第一章 利根川治水の変遷

第二章 利根川における開発の歴史、止まらない公共事業

第三章 首都圏の水行政の実態

第四章 利根川の自然環境の変貌と再生

あとがき 利根川流域市民委員会

著者プロフィール

大熊 孝

1942年生れ。新潟大学教授。東京大学工学部卒業。治水の変遷、近代化土木遺産の評価、自然と人間の関係を、川を通して研究。著書に『洪水と治水の河川史水害の制圧から受容へ』『利根川治水の変遷と水害』ほか。

嶋津 暉之

1943年生れ。市民団体「水源開発問題全国連絡会」共同代表。東京大学工学部卒業。各地のダム建設問題について技術的解析を行っている。2004年まで東京都環境科学研究所勤務。著書に『水問題原論』『やさしい地下水の話』(共著)ほか。

吉田 正人

1956年生れ。江戸川大学教授。千葉大学理学部生物学科卒業後、日本自然保護協会研究員として自然保護に関する調査研究、保全活動に取り組む。共著に『自然保護ハンドブック』『地球環境条約』『自然観察ハンドブック』ほか。

定価 本体480円+税

この本についてのお問い合わせ、発送ご希望等は、メールフォームでご連絡ください。

保坂のぶとの現場レポート

映像ドキュメント『八ッ場ダムはなぜ止まらないのか』

プロデュース:保坂のぶと

プロデュース:保坂のぶと

ナレーション:渡辺美佐子

協力:公共事業チェック議員の会、八ッ場あしたの会