期待できない治水効果

八ッ場ダムとは

このページの目次

ダム建設の目的

2018年7月の西日本豪雨水害では、ダムの大量放流後、河川の急な水位の上昇に逃げ遅れた流域の人々が犠牲となり、ダムによる治水の限界が問題視されるようになってきました。

八ッ場ダム事業では、2013年、ダム基本計画の変更に伴い、大洪水より中小洪水に対応できるよう、洪水調節ルールが変更されました。

このルール変更によって、大洪水が来たときは八ッ場ダムがパンクして、洪水調節の役には立たない、という危険性が作りだされることになりました。

この問題については、次のページで詳しく解説しています。

» 洪水調節ルールの変更

期待できない治水効果

1.2019年東日本台風 八ッ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?

① 吾妻川流域を襲った台風19号

台風通過直後の八ッ場ダム湖。2019年10月14日撮影。

2019年10月12日、関東地方に台風19号が襲来し、各地に甚大な被害をもたらしました。八ッ場ダム上流域にも激しい豪雨があり、各所で土砂災害、吾妻川の河岸崩落などが発生しました。

10月1日に試験湛水を開始したばかりだった八ッ場ダムは、大雨により一昼夜でほぼ満水となり、台風通過後、「八ッ場ダムが利根川流域(首都圏)を水害から守った」という噂が広まるようになりました。

しかし、これは事実ではありません。

② 国土交通省の記者発表

利根川を管理する国土交通省は、台風直後、渡良瀬遊水地を含む4つの調整池で「約2.5億立方メートルの洪水を貯留し、台風19号による首都圏の洪水被害防止に貢献しました。」と記者発表し、11月には八ッ場ダムを含む利根川上流7ダムで約1.45億立方メートルの洪水を貯留し、群馬県伊勢崎市八斗島(やったじま)における利根川の水位を約1メートル低下させたとの算出結果を発表しました。しかし、八ッ場ダム単独の利根川における治水効果については、一年たった2020年10月現在も発表されていません。

⇒国土交通省記者発表(2019年10月14日)

「令和元年台風19号において渡良瀬遊水地等の調節池で過去最大の洪水量約2.5億立方メートルを貯留しました」

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000758338.pdf

⇒国土交通省記者発表(2019年11月5日)

台風第19号における利根川上流ダム群※の治水効果(速報) ~利根川本川(八斗島地点)の水位を約1メートル低下~

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000760676.pdf

八斗島地点を流れる利根川(写真右奥)と堤防(左)。

上記の記者発表で取り上げられている八斗島地点(群馬県伊勢崎市)では、国交省の水門水質データベースのデータから、台風19号豪雨による観測最高水位が堤防の天端より2メートル以上低かったことが明らかになっています。利根川は八斗島地点では上流ダム群がなくとも、氾濫の危険性がなかったことになります。

一方、渡良瀬遊水池は渡良瀬川が利根川に合流する地点の直上流にあり、他の3調節池は栗橋より下流で利根川に鬼怒川(流域面積1760km2)が合流する地点周辺にあります。水害リスクが高い平野部の大河の合流点周辺の遊水池は、山間のダムよりはるかに治水効果が高かったことが、国土交通省の記者発表からもわかります。

③ ダムの治水効果は限定的

利根川流域図=国土交通省利根川ダム統合管理事務所HP掲載の図に地名、川の名、ダム名等を加筆。

ダムの洪水調節効果はダムから遠く離れるほど減衰していきます。八斗島より下流では、上流ダム群の治水効果はさらに小さくなります。

利根川における治水の最重要区間は、カスリーン台風の時に堤防が決壊した利根川と渡良瀬川の合流点周辺です。渡良瀬川の流域面積2621km2は利根川の支流の中で最大(吾妻川の流域面積1274km2)です。渡良瀬川が利根川に合流する地点の直下となる栗橋(埼玉県久喜市)は八斗島から約51km下流です。

台風19号通過直後、当会では利根川における八ッ場ダムの治水効果に関する嶋津暉之さん(元・東京都環境科学研究所研究員)の分析結果をホームページに公表しました。

〇「台風19号、利根川における八ッ場ダムの洪水調節効果」

https://yamba-net.org/48931/

国交省のデータに基づく嶋津さんの分析によれば、栗橋地点における八ッ場ダムの水位低減効果は約17cmでした。また、栗橋地点の利根川の河床面は、流下する土砂によって利根川河川整備計画の河床面より約70cmも上昇していることが判明しました。嶋津さんの分析結果から、河床掘削によって流下能力を高めれば、八ッ場ダムよりはるかに水位低減効果があることがわかります。

なお、利根川下流部や江戸川(栗橋地点の直下で利根川から分派)では、栗橋以上に八ッ場ダムの治水効果は減衰するので、八ッ場ダムの治水効果は期待できません。

上記の分析結果を公表した後、嶋津さんが加筆して論座に掲載された論考を以下のページに掲載しています。

〇論座「八ッ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?」

https://yamba-net.org/49224/

また、2020年4月に公表した補足の論考を以下のページに掲載しました。

〇「国交省の発表と八ッ場ダムの治水効果についての考察」

https://yamba-net.org/51231/

〇「2019年台風19号と利根川・八斗島地点についての検討」

https://yamba-net.org/51251/

2.カスリーン台風再来時の八ッ場ダムの治水効果

八ッ場ダム建設の目的の一つである「治水」は、国による利根川の治水計画をベースにしています。

利根川の治水計画のもとになっているのは、1947年のカスリーン台風洪水です。八ッ場ダムの計画が1952年に最初に浮上した理由も、カスリーン台風の再来に備えるためということでした。ところが、2008年6月6日の政府答弁書は、カスリーン台風再来時の八斗島(やったじま)地点(群馬県伊勢崎市にある利根川の治水基準点)の洪水ピーク流量が、八ッ場ダムがある場合もない場合も同じであり、八ッ場ダムによる削減効果がないことを認めるものでした。

3.カスリーン台風の大水害

利根川の治水計画は、1000人以上の死者を出したカスリーン台風(1947年)規模の水害が襲うことを想定し、200年に一度の洪水に備えて作られました。しかしカスリーン台風の大洪水は、未曾有の集中豪雨に加え、戦争直後という当時の時代状況によってもたらされたとの見解もあります。

「第二次世界大戦がなかったら、カスリーン台風の災害も起こらなかった。 戦中の食糧難を解消のため赤城山麓の開墾、エネルギー源のための木材の供出などで乱伐され、森林は消えていった。そこへ大雨を降らせたカスリーン台風の来襲。保水力を失った山はその水を一気に川に流すしかなかった。・・・(以下略)。」

利根川の治水計画の基準地点は、群馬県伊勢崎市の八斗島(やったじま)です。上の図はカスリーン台風の際、八斗島と八ッ場の両地点でどれだけの流量があったかを計算した旧建設省の資料をもとに作成されたグラフです。八ッ場の上流域とその他の流域を比べると、夏のあいだ南東の季節風の影響で赤城山や榛名山の南麓で大雨を降らし、八ッ場より上流域の降水量が少なくなることがあります。

カスリーン台風の際も、関東平野部では大雨が降りましたが、八ッ場より上流域の雨量は少なく、時間がずれていました。たとえ当時八ッ場ダムがあったとしても、利根川下流の洪水を防ぐ治水効果はなかったことがわかります。

4.最近の洪水で検証してみると

最近で最大の洪水は1998年9月洪水で、八斗島地点のピーク流量は9,220m3/秒でした。これは1949年のキティ台風のあとでは最も大きい洪水ですから、最近約50年間で最大規模の洪水ということになります。

1981年から八ッ場ダム予定地に近い岩島地点で流量観測が行われるようになりましたので、机上の流量計算モデルではなく、岩島地点の観測値から八ッ場ダムの治水効果をより正確に求めることができるようになりました。八ッ場ダムの効果が最も大きくなる条件で求めた結果は図1のとおりです。

八斗島地点における八ッ場ダムの水位低減効果は最大で13cm程度で、そのときの水位は堤防の天端から4m以上も下になります。この計算は、八ッ場ダム地点での削減効果がそのまま八斗島地点に反映されるという前提で行ったものです。実際には下流への流下に伴ってその効果は小さくなりますので、八斗島地点における八ッ場ダムの水位低減効果は7~8cm程度と推測されます。

また、図2は堤防の天端と同洪水の痕跡水位(最高水位の痕跡)を八斗島地点から栗橋地点(埼玉県)までの区間について示したものです。どの地点とも痕跡水位は堤防天端から約4m下にありますので、八ッ場ダムによるわずかな水位の低下が意味のないものであることは明らかです。

利根川治水の第一人者である大熊孝氏は、八ッ場ダムの住民訴訟において2008年7月29日、水戸地裁の証人尋問に出廷しました。大熊氏による証言は、八ッ場ダムを必要とする根拠となってきたカスリーン台風洪水の際(1947年)、洪水流量は実測されず、過大に推測されていること、さらに、カスリーン台風再来の計算流量は大きく水増しされていて、それをもとにした国の治水計画には科学的根拠がないことを論証するものでした。

5.非現実的な治水計画

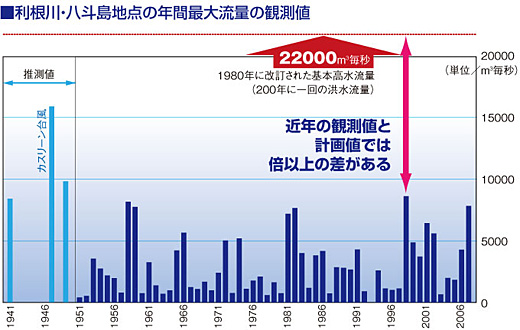

上の表は、八斗島(やったじま)において、年間の最大流量を示したものです。

1935年以来、1万m3/s (s = 秒) の洪水に備えるとしていた利根川の治水計画は、1万7000m3/sの洪水流量(実際は1万5000m3/s程度)と推定されたカスリーン台風を経て1949年、1万7000m3/sに改訂され、さらに1980年、流域の開発が進んだことを理由に2万2000m3/sとされました。しかし戦後、森林の生長と共に洪水の出方は小さくなり、1950年以降、洪水規模が1万m3/sを超える記録はありません。

国土交通省は、想定される洪水流量を2万2000m3/sとし、そのうち河道整備で1万6500m3/s、残りの5500m3/s分を上流ダム群で対応するとしています。既設の六ダムで1000m3/s、八ッ場ダムで600m3/sを調節するということですが、それでも3900m3/s分は残ります。半世紀かけてようやく六基のダムが完成し、八ッ場ダム計画以外に新規のダム計画がない中、今後新たに十数基のダムを造らなければ完結しない治水計画は、根本から見直す時期に来ていると言えそうです。

| ア | 日本では平成8年度からダム計画が次々と中止されてきている。貯水容量100万m3未満のダムも含めると、平成16年度までに中止されたダムは国土交通省関連の直轄ダム、水資源機構ダム、補助ダムを合わせて97基にもなる。利根川水系でも9ダムが中止になってきた。そのうち、次の4基は八斗島地点の上流部に位置していた。

〈中止になったダム計画〉

|

||||||||||||||||||

| イ | これらはいずれも治水と利水の目的をもつ多目的ダムである。中止の主な理由は水需要の増加がストップしたため、利水予定者がダム計画から撤退したことにある。治水目的が残っているにもかかわらず、いとも簡単にダム計画そのものが中止になったことは、ダムの治水目的がさほど重要ではないことを如実に物語っている。この4ダムの有効貯水容量の合計は19,850万m3になる。その半分を治水容量だとすれば、約1億m3を洪水調節に使うことができる。それは利根川上流における洪水調節容量の全必要量約54,000万m3の20%にあたる。ダムによる洪水調節がどうしても必要なものならば、利水上の必要性がなくなっても、治水目的だけのダムに変更してこれら4ダムの計画を推進したはずである。全貯水容量約2億m3を「治水」に振り向ければ約37%となる。ところが、利水目的がなくなると、簡単にダム計画そのものを中止してしまっている。この事実が示すように、ダムの治水目的はきわめて軽い存在なのである。 | ||||||||||||||||||

| ウ | このように利根川水系ではすでに立案されたダム計画でさえ、利水目的がなくなれば、治水目的が存在しているにもかかわらず、中止されてきているのであるから、新たに治水目的を持つダム計画を策定して建設することは1基でもほとんど無理だと考えざるをえない。 | ||||||||||||||||||

| エ | 以上のように、利根川の治水計画で必要とされている上流ダム群のうち、約7割はこれから計画して建設することになっているが、それはほとんど不可能なことである。利根川の治水計画は実現不可能な数多くのダム建設を含むものになっている。 |

6.ダム建設のために後回しにされる河川改修

利根川の河川予算の推移を見ると、図3のとおり、八ッ場ダム等のダム建設費が増加してきているのに対して、河川改修の事業費は年々急速に減少してきています。次に述べるように、洪水に対する安全性を高めるためには堤防の強化対策が急がれているのですが、それを含む河川改修の事業費がダム事業のために年々削減され、河川改修が後回しにされてきているのです。

7.破堤の危険性をはらむ利根川の堤防

河川改修には二つの課題があります。一つは河道整備(堤防の嵩上げや河床の掘削等)を行って流下能力を高めること、もう一つは堤防の強化を進めることです。図2でわかるように、利根川は流下能力の面では整備がそれなりに進んでいますが、後者の対策が遅れています。堤防は何度も改修を重ねてきたため、十分な強度が確保されているとは限りません。洪水時に河川の水位が高い状態が維持されると、水の浸透で堤体がゆるんで堤防が崩れたり(すべり破壊)、あるいは堤防にみず道が形成されて堤防が崩壊したりする(パイピング破壊)危険性があります。2004年7月の豪雨で新潟県の五十嵐川(信濃川の支流)の堤防が100mにわたり、決壊して、凄まじい被害をもたらしました。

国土交通省が利根川の堤防の安全度を調査した結果を情報公開請求で入手して、整理した結果の一例を図4、図5に示します。利根川中上流部(群馬県伊勢崎市付近から茨城県取手市付近まで)の左岸と右岸とも、すべり破壊・パイピング破壊の安全度が1を大きく下回っている堤防が随所にあることがわかります。利根川の他の区間も同じような状況です。

利根川では危ない堤防がこれほどあるにもかかわらず、堤防の強化対策を後回しにして、治水効果が希薄な八ッ場ダム等のダム建設に河川予算の大半が注ぎこまれてきました。

8.天然のダムー 吾妻渓谷

八ッ場ダムは群馬県の景勝地、吾妻渓谷に建設される予定です。吾妻川は吾妻渓谷で急速に川幅を狭め、両側の岸壁がせまる狭窄部が約3.5kmにわたって続きます。

国土交通省は100年に一度の大水の際、吾妻川を流れる3900m3/sのうち2400m3/sを八ッ場ダムで調整し、1500m3/sを下流に流す計画を立てています。けれども、吾妻渓谷は”天然のダム”であり、人工のダムによる治水効果は限定的なのではないか、という疑問がかねてより投げかけられてきました。

2007年9月、群馬県西部を台風が襲いました。この時、吾妻渓谷上流部では3日雨量356mmが観測され、100年に一度の大雨であることが確認されました。ところが、下流側の観測地点における水量は、八ッ場ダムの完成後に想定されている1500m3/sよりはるかに少ない1200m3/sでした。2007年の大雨は、吾妻渓谷が自然の洪水調節効果をもつものであることを立証したのです。

9.曲がり角にある治水政策

治水に対する考え方は今、転換期にあると言われています。

明治時代半ば以降、利根川では、治水事業によって洪水流量がかえって増え、さらに大規模な治水計画を立てるという“いたちごっこ”を繰り返してきました。連続堤防で川を直線化し、洪水をできるだけ早く海に押し出す手法は、それまで水害に悩まされてきた沖積平野の土地利用を進める上で、大きな成果を上げました。しかし、洪水がないことを前提とした流域開発は、川が溢れると大きな被害を生む社会構造をつくる原因ともなりました。

平成10年、群馬県前橋市の県庁付近では、台風によって河川敷に駐車していた車が流される被害が発生しました。水害を想定していない私たちの社会では、川の一部ともいえる河川敷に水があふれることさえ予想外の出来事だったのです。

洪水を川に押し込める治水政策は、結果的に洪水エネルギーを集中させ、洪水にもろい地域を生み出すことになりました。近年、こうした治水のあり方に対する反省から、洪水エネルギーを分散させ、土地利用計画と一体となった流域治水のあり方が関西の淀川などを中心に盛んに議論されるようになってきました。

ダム建設が自己目的化してしまった現状から、流域住民の安全の確保を目的とした本来の河川行政へ、すみやかな政策転換が求められています。

この川の定義が念頭にあれば、いまのように川がダムだらけになることはなかったに違いない。川を地球の血管にたとえれば、ダムは川を遮断し、土砂や落ち葉を溜めこみ、魚の往来を阻害する血栓であり、川にとって、“敵対物”でしかないからである。しかるに、20世紀は“ダム文明の世紀”とばかりに日本ばかりか世界中で安易にダムがつくられ、川の物質循環を破壊してきたのである。」

10.これからの治水のあり方について

これまで河川工学の世界では、ダムは治水に欠かせないという学者の意見が殆どでしたが、2001年に国土交通省近畿地方整備局により設置された「淀川水系流域委員会」では、ダム事業に依存したこれまでの治水のあり方が根本から問い直されることになりました。同委員会の委員長を務めた今本博健氏(京都大学名誉教授・河川工学)は、「ダムは治水機能からみても、きわめて限定的な効果しかない」として、全国のダム事業を見直す必要性を訴えています。

2011年、国交省関東地方整備局が八ッ場ダムの検証の結果、八ッ場ダム建設継続は妥当との結論を出す中、今本氏は「八ッ場ダム検証の抜本的なやり直しを求める声明」を79名の科学者らと共に発表し、八ッ場ダムの本体着工に反対の意思を表明しました。(2011年10月26日)

さらに声明文の発起人は、「ダム検証のあり方を問う科学者の会」(共同代表:今本博健、川村晃生)を発足させ(2011年11月1日)、国交省主導のダム検証により全国のダム事業が推進されている現状に警鐘を鳴らす活動を続けています。(2012年5月現在、「科学者の会」の呼びかけ人11名、賛同人126名)

- 「ダム検証のあり方を問う科学者の会」発足(2011.11.1)

- NHK時論公論 「八ッ場ダム『事業を継続』 検証は十分か」(2011.12.22)

- 「科学者の会」、国交省の有識者会議に関して要請書と公開質問書提出(2012.5.23)

これまでの洪水対策は、一定規模の洪水を「想定」し、想定した洪水規模に合わせたダム計画を立案し、これを推進することに重点を置いてきました。しかし、2004年7月の新潟・福島豪雨では上流に幾つものダムがあったにも関わらず堤防の決壊により多数の死者が出るなど、ダムの治水効果は「想定外」の自然災害には対応できないという事実が次第に明らかになってきました。

2011年3月11日の東日本大震災は、人間の「想定」による「災害対策」がいかに無力であるかを私たちに見せつけました。人命を守るという治水の原点に立ったとき、ダム事業偏重の現在の河川行政は、大きな転換を迫られていると言えるでしょう。

利根川の治水について、問題点の指摘や提言を行っている利根川流域市民委員会の活動について、こちらのページで紹介しています。

» 利根川流域市民委員会の活動

2011年5月29日、「八ッ場ダムを考える1都5県議会議員の会」と「八ッ場あしたの会」では、今本博健氏らを講師に迎え、群馬県庁記者クラブ対象の学習会を開きました。当日の資料を掲載します。

ダムは、水没を伴い、水や土砂の移動の連続性を遮断する。水没は住民の移転を余儀なくするだけでなく、地域社会を崩壊させる。水や土砂の移動の連続性の遮断は、生態系に大きな影響を及ぼし、海岸侵食を引き起こすなど、自然環境を破壊する。

こうしたことから、関係住民だけでなく、環境への関心が高い人たちを中心として、ダムへの批判が高まっている。もちろん、これらは事実であり、それに異を唱えるつもりはない。

私の専門は河川工学であるが、厳密にいえば河川の流れについての実験的研究をしてきただけであり、河川整備のあり方について専門家というほどの知識を持っているわけではない。

幸いだったのは、大学を停年退官する直前に淀川水系流域委員会が設置され、その委員として河川整備のあり方に6年間向き合うことができたことである。大げさにいえば、その間、寝食を忘れて取組み、「人の命を守るのが治水であり、ダムによる治水では人の命を守れない」と考えるに至った。つまり、これまでの治水は一定限度の洪水を対象にする定量治水であるが、これをいかなる規模の洪水に対しても人の命を守る対策を最優先で実施する非定量治水に転換すべきであると気づいた。このことが私がダムに反対する契機となった。

さらに幸いだったのは、淀川水系流域委員会で河川整備のあり方を議論した嘉田由紀子委員が滋賀県の知事となり、当時の志を忘れず、知事としてあるべき治水を実現しようと奮闘されていることである。淀川水系には流域の47%を集水域とする琵琶湖が存在し、治水および利水に大きな貢献をしている。因みに、琵琶湖の貯水量は275億m3であり、わが国のすべてのダムの貯水量の合計約200億m3より大きく、近畿圏の1500万人が利用している。また、湖面積は約674km2であり、1mの水位変化で6.7億m3の水を貯めることができる。これはわが国最大の徳山ダムの総貯水量6.6億m3を上回る。

これに対し、利根川水系には、河川整備のあり方を議論した経験のある知事はおられず、琵琶湖に相当する湖もない。これら二つが淀川での考えが利根川で通じない一因かもしれない。淀川流域の知事たちはダムによる治水から脱却しようとし、利根川流域の知事たちはそれを踏襲しようとする。淀川の常識は利根川にすれば非常識なのである。もちろん逆もいえる。いずれが普遍的な常識かは歴史が判断するであろう。

ここでは、私がダムに反対する理由である「治水のあり方(理念)」についての私の考えを示すとともに、「ダムによる治水の限界」、いまの治水における喫緊の課題である「堤防補強」について説明する。

治水の理想は「いかなる洪水に対しても住民の生命と財産を守る」ようにすることである。しかし、これを実現するのは不可能である。現実には、被害を防止できるのはある大きさの洪水までであり、それを超える洪水に対しては被害の軽減をはかるのが精一杯である。ただし、生命については、いかなる洪水に対しても守られねばならないが、それは避難により実現できる。

問題は「これをどのようにして実現するか」であるが、具体的な方式として二つがある。

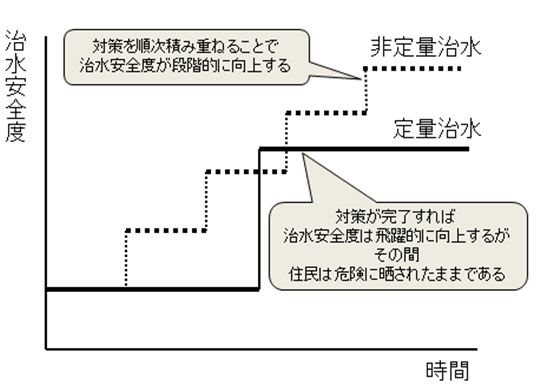

一つは、まず被害防止の対象となる洪水を設定し、それに対応した対策を行うもので、「定量治水」という。

定量治水では、治水安全度(対応できる洪水の大きさで評価される)は対象洪水の大きさに一致するが、それは対策が達成された時点のもので、それまでは低いままである。また、対象洪水に対応した対策(定量洪水対策)に重点をおくあまり、対象を超える洪水への対策(超過洪水対策)や「溢れた場合の対策」がおろそかになりがちである。このため、対象を超える洪水が発生した場合だけでなく、対象以下の洪水で壊滅的被害になる。

さらに、これまで大洪水が発生するごとに対象洪水を大きくしてきたため、定量洪水対策すら達成する見込みが立たなくなっている。このため、当面の対策として、対象洪水を切り下げることにより実現性を高めようとしているが、計画の達成を困難にしているダム計画をそのまま踏襲しているため、抜本的な解決になっていない。

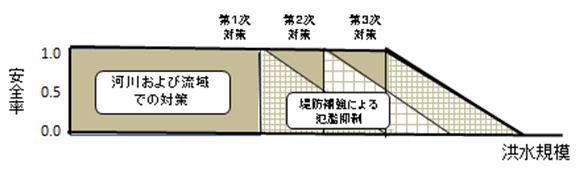

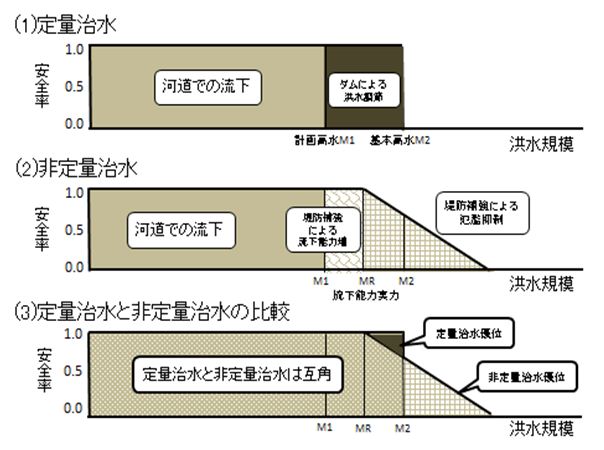

図1は定量治水における安全率と洪水規模の関係を示したもので、河川での対策だけで計画規模まで安全率が1に保たれるが、それを超えると途端に0になる。また、現在の堤防は手近な土砂を積み上げただけできわめて脆弱である。このため、対象より小さな規模の洪水で破堤することがある。破堤すればその時点で安全率は0になり、壊滅的被害に直結する。なお、ここでの安全率は、被害がない場合を1、壊滅的被害となる場合を0、その間を被害の程度に応じて0~1としているが、あくまで定性的なものである。

もう一つは、対象洪水を設定せず、いかなる洪水をも視野に入れつつ、実現性のある「溢れさせない対策」と「溢れた場合の対策」を同時並行的に積み重ねる方式で、これを「非定量治水」という。

非定量治水では、対策の選択が出発点であり、治水安全度は選択された対策によって決定されるが、対策を積み重ねることで治水安全度も順次大きくなる。また、実現の可能性をもとに対策を選択するので、対策ごとの治水安全度の向上は小さくても確実に高められる。

図2は越水にも耐える堤防補強をした非定量治水における安全率と洪水規模の関係を示したもので、溢れない場合の安全率は1で、溢れても急激に0にならない。また、第一次対策だけでなく第二次、第三次と対策を積み重ねることによって、被害を防止できる洪水の大きさも順次大きくなる。

また、治水安全度と時間の関係を見ると、図3のように、定量治水では計画が達成されたとき治水安全度が飛躍的に高くなるが、達成までに時間がかかり、その間住民は危険に晒されたままとなる。非定量治水では少しづつではあっても対策が完了するたびに治水安全度は高くなり、対策を重ねることで段階的に高くすることができる。なお、定量治水で異常に高い治水安全度を目標としたり、非定量治水で高め続けたりすることは、実現性や財政面から見て必ずしも得策とはいえないことに注意する必要がある。

ダムの歴史は古く、ピラミッド建設用石切場の労働者の飲料水を確保するために造られたというエジプト・クフ王朝時代(紀元前2750年頃)のサド・エル・カファラダムまで遡られる。わが国では、飛鳥時代の616年に狭山池が完成されているが、かんがい用であった。つまり、ダムはもともと使うための水を貯めるためにつくられたのである。

治水用として本格的に用いられるようになったのは戦後のことである。昭和25年(1950)に国土総合開発法が施行され、その中心に多目的ダムが置かれた。治水への補助が手厚かったため、利水や発電と抱き合わせにされたきらいがある。

ダムは巨大構造物であるだけに人の心を引きつけやすく、「ダムができれば安心」というダム神話まで生まれた。しかし、これは錯覚である。わが国の地形は急峻で、地質は脆弱なため、治水に有効な大規模ダムをつくれる適地が少なく、治水には適していないといっても過言ではない。

ダムの治水機能をまとめると、次の通りである。

ダムの治水機能が発揮されるのは、河道の流下能力以上でかつ計画規模以下というきわめて限定的な洪水に対してだけである。

降雨域が集水域を外れた場合は機能が発揮されないという不確実性がある。ダムによる治水が「ギャンブル治水」と言われる所以である。

しかも、堆砂により貯水容量は減少し、短い場合は数年で、長くても数十年から数百年で治水機能を失う。

図4は、安全率と洪水規模の関係について、ダムによる定量治水と堤防補強をした非定量治水を比較したものである。

(1)の定量治水は、計画高水M1までを河道で流下させ、それを超える基本高水M2までをダムで調節しようとしている。安全率はM2まで1に保たれるが、それを超えると途端に0になる。

(2)の非定量治水は、越水にも耐える堤防補強により河道の流下能力の実力は、余裕高の部分を流れる流量も流下能力に見込むことができるので、MRにまで増大される。それを超える洪水に対しても、堤防補強により氾濫量が抑制されるので、安全率は徐々に低下するだけで途端に0になることはない。

(3)は両者の安全率を比較したものであるが、MRまでは全く互角であり、MRからM2の領域では定量治水が優位な領域がわずかに存在するが、M2を超えると非定量治水が圧倒的に優位となっている。定量治水が優位な領域はダムの堆砂が進むと小さくなり、やがて消滅するが、非定量治水の安全率はいつまでも持続するので、総合判断すれば非定量治水が優位である。

以上より明らかなように、ダムの治水機能は、限定的で、不確実であり、持続性もない。要するに、ダムでは人の命を守れないのである。

このことは、わが国にはすでに900基近くの治水を目的とするダムがありながら、人の命を守れなかった例が枚挙にいとまがないほど多いのに対し、ダムがあったお蔭で守れた例は皆無といえるほど少ないことから明らかである。

最近の水害ではダムの操作への住民の不満が大きい。事前放流をすれば水害を防げたというのが住民の主張である。しかし、たとえ事前放流をしたとしても被害を防げないのがほとんどである。ダムでは水害を防げないことをよく認識する必要がある。

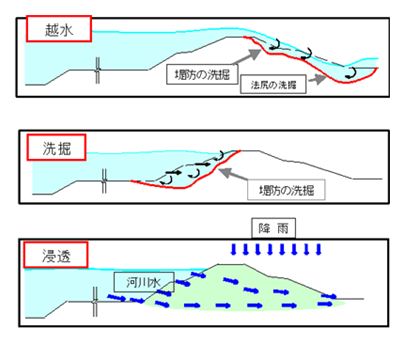

定量治水の象徴をダムとすれば、非定量治水のそれは堤防補強である。堤防は洪水防御の最後の一線であるにもかかわらず、多くは手近な土砂を盛り上げただけで、堤体材料として吟味された適切な材料でつくられているとは限らない。このため、図5に示すように、堤防を超える越水、流れによる洗掘、堤体内への水の浸透などによって容易に破堤する可能性がある。破堤すれば壊滅的被害になるのは必至である。

堤防補強は河川管理者の重要な任務であるが、長年にわたってきわめて消極的であった。もしそれがダムが有利にするようにするためであったとすれば、許されない行政の「不作為」である。

その経緯を示しておく。

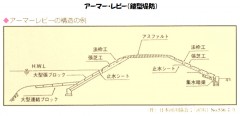

堤防補強が実施されだしたのは1970年代になってからである。アーマー・レビー(鎧型堤防)と称される堤防のり面をコンクリート・ブロックなどで覆う補強が加古川などで試験的に実施された。しかし、堤防を覆うと堤体の点検ができないという理由で中止された。これは表向きの理由で、昭和51年に長良川で計画高水位以下で破堤したため、管理の瑕疵を問われるのを恐れたためではないかと噂された。この破堤を契機に、堤防についての情報は公開されなくなり、堤防補強についての研究も中止された。

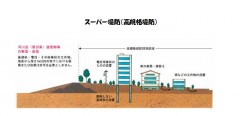

つぎに現れたのがスーパー堤防(高規格堤防)である。首都圏や近畿圏の河川が破堤すれば国全体に及ぼす影響が大きいとして、昭和62年(1987)に河川審議会が超過洪水対策として実施することを提案した。堤防幅を広くすることにより、たとえ越水しても破堤しないようにするものであるが、まちづくりと一体として進める必要があるため時間を要し、堤内地の地盤を嵩上げするため経費も莫大になる。6河川の872kmを対象に平成22年(2010)4月までに約7000億円の事業費が投じられたが、完成・整備中は約50km(全体の5.8%)にとどまっていた。このまま整備を続けても全計画の完成には400年かかり、事業費も12兆円に膨らむと試算されたため、2010年の事業仕分けで、「10年に1回、20年に1回の洪水もクリアしていない場所があり、そちらの方が優先順位は高い」として「廃止」された。

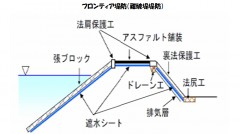

この間、全国で破堤による壊滅的な被害が相次ぎ、 平成10年(1998)に堤防補強が重点施策に取り上げられるとともに、越水しても破堤し難い堤防として裏のりにも保護工を施したフロンティア堤防(難破堤堤防)が提案され、雲出川や那珂川などで先行実施されるとともに、河川堤防設計指針にも位置づけられた。しかし、平成13年(2001)の川辺川ダムに関する住民討論集会で、住民に「萩原堤防を補強すればダムは不要ではないか」と指摘され、予算に計上していた萩原堤防の補強を中止されるとともに、平成14年(2002)には設計指針から耐越水堤防に関する記述が削除された。

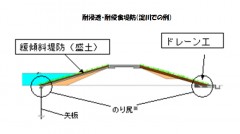

こうしたなかで淀川では、堤防補強を最優先で実施すべきとの淀川水系流域委員会の主張が受け入れられ、平成15年度(2003)から裏のり尻のドレーン工を設置した洗掘と浸透を対象とする補強が実施されだした。この補強では侵食に対する補強が計画高水位までであったため、委員会は堤防天端までの補強を求めて国交省の方針を批判した。

このような批判さなかの平成20年(2008)6月に、国交省河川局防災課長名で堤防の両のり面と天端をコンクリートブロックやアスファルト舗装で補強した耐越水堤防(巻堤)を推奨するとの通達が出された。巻堤はアーマー・レビーに他ならないが、越水を考慮したのは大きな前進と思われた。しかし、それもつかの間で、同年11月には廃止してしまった。越水に耐えればダム計画に影響すると考えたとしか思えない。

新たな堤防補強として注目されるのがハイブリッド堤防(混合型堤防)である。堤防天端の両肩から鋼矢板を打ち込んだり、堤防の中央にソイルセメント壁を設置することによって、洗掘や浸透だけでなく越水にも耐えさせようとするものである。これに対して、堤防は土でつくり異物を入れないという土堤原則からはずれる、浸透した水が抜けないので堤体が膿んで弱くなる、地震で鋼矢板周辺に隙間ができ水が堤体内に入りやすくなるといった理由で、国交省河川局は一顧だにしようとしなかった。しかし、国民新党と新党日本の共同要求で平成23年度(2010)から検討が開始されることになった。まだ真剣みにかけるものの、一歩前進ではある。

定量治水は明治29年(1896)に河川法が制定されてから現在まで一貫して踏襲されてきており、ダムの治水面における論拠になっている。

平成21年(2009年)8月の総選挙で「コンクリートから人へ」をマニフェストに掲げた民主党へと政権が交代し、「ダムに頼らない治水」に政策転換されるかにみえた。しかし、政策転換を必要とする理由として挙げたのは「ダムは、河川の流れを寸断して自然生態系に大きな悪影響をもたらすとともに、堆砂(砂が溜まること)により数十年間から百年間で利用不可能になります」であった。そこにはダムの治水機能の限界についての認識が欠落している。

政策転換を実現するため同年12月に国交大臣の私的諮問機関として設置された「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」は最悪であった。「今後の治水理念を構築し、提言する」ことを目的としているにもかかわらず、それをせず、ダムの検証手続きの作成と検証結果の点検に堕している。

民主党は河川官僚の手玉にとられ、有識者会議は科学者の良心を放棄して河川官僚の御用機関になっている。

かくして、不要なダムがつくられ続け、日本の河川が駄目になっていく。

それを正すのは国民であるが、国民の意見はマスコミに左右されることが多い。国民が正しい判断をできる報道、それをマスコミに期待したい。