西日本豪雨に見るダムの限界(東京新聞特報面)

このたびの西日本豪雨による水害で、岡山県と愛媛県では甚大な被害がありました。

水害の原因について、東京新聞が特報面で詳しく取り上げています。ダム優先の現在の河川行政を批判してきた市民団体の嶋津暉之さん、河川工学者の今本博健京大名誉教授、大熊孝新潟大名誉教授の意見も紹介されています。

全文を紙面より転載します。

東京新聞特報部 2018年7月13日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2018071302000157.html

ー西日本豪雨に見るダムの限界 放水急増 平時の75倍ー

西日本豪雨では多くのダムが満水になった。そうなると、ダムは流れ込む水をためず、そのまま放水する。水圧で決壊すると大被害につながるからだ。放水の結果、下流域では浸水被害が広がった。岡山県倉敷市真備町地区の浸水でもダムの影響が疑われる。「ダムがなければもっと被害は大きかった」と関係者は口をそろえるが、ダムによる治水の限界は以前から指摘されている。 (白名正和、大村歩)

西日本豪雨では多くのダムが満水になった。そうなると、ダムは流れ込む水をためず、そのまま放水する。水圧で決壊すると大被害につながるからだ。放水の結果、下流域では浸水被害が広がった。岡山県倉敷市真備町地区の浸水でもダムの影響が疑われる。「ダムがなければもっと被害は大きかった」と関係者は口をそろえるが、ダムによる治水の限界は以前から指摘されている。 (白名正和、大村歩)

真備町地区では高梁川に流れ込む小田川で堤防が決壊し、地区全体の三割にあたる約千二百㌶が浸水した。死者は地区だけで五十人、十二日午前六時時点で八百五十人が避難所に身を寄せている。決壊の原因は、高梁川の増水で小田川が流れにくくなる「バックウオーター減少」が原因と指摘されている。

高梁川には、県が管理する治水目的のダムが五つある。それなのに、なぜ支流の決壊を招くほどの増水があったのだろうか。五つのうち、最も下流にあるのが河本ダム。実はこのダムが大雨の影響で水をためられなくなっていたのだ。

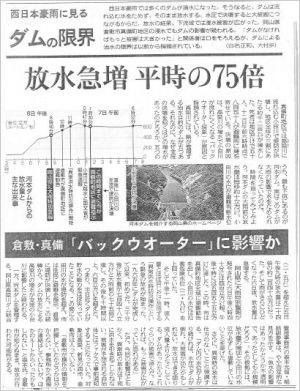

時間を追ってみてみよう。河本ダムの大雨前の放流量は毎秒約十立方㍍。小田川の水位が避難判断水位(二・五㍍)を超えた五日午後九時の放水量は二十四倍の約二百四十立方㍍だった。そして雨がさらにひどくなった六日夜、放流量は急増する。

岡山県に大雨特別警報が発令された六日午後八時四十分には四百立方㍍超。午後十時には五百五十五立方㍍に達した。この時、市は真備町地区全域に避難勧告を出し、小田川の水位は氾濫危険水位(二・九㍍)を上回っていた。

そして午後十一時、流入量とほぼ同じだけ放流する「異常洪水時防災操作」という救急の放水が始まった。一九六五年にダムが完成して以来、初めてだ。三十分後に放水量が七百ヨん十八立方㍍と大雨時の七十五倍に達し、その後も十時間以上、六百立方㍍を超えた。

つまり、半日近くダムが貯水の能力をほぼ失っていたことになる。この間に小田川の水が堤防を超え、市は住民に避難を指示。直後に堤防が決壊した。この経緯から、ダムの放水による高梁川の増水が支流の小田川に影響したと疑われる。

一方、河本ダムを管理する、岡山県高梁川ダム統合管理事務所の森本光信・総括副参事は、やや否定的な見方を示す。「ダムの影響はあったかどうか不透明で、あったとしても小規模だろう」。その根拠には、放水量の増加と小田川の水位が必ずしも連動していないことを挙げた。

さらに、異常時の放水は仕方のないことと強調する。「ダム内の水位が上がり続ければ、水圧でダムが倒れ、大被害が出たかもしれない。放水はできる限り流入量より少なくしている。ダムがあったからこれぐらいの被害で済んだ。なければ、もっと被害が広がっていた恐れがある」

ただ、今回の影響はともかく、異常時の放水は下流に洪水を引き起こしかねない。被害が予想される自治体にはファクスで事前通知することになっていた。対象は高梁、新見の両市。倉敷市は入っていない。

「倉敷市が操作の情報を把握していたかどうかは分からない。事務所から直接の連絡はしていないが、ほかのルートからいったかもしれない」と森本氏。倉敷市が知らぬまま、放水が行われた可能性がある。

想定外雨量で満水「お手上げ状態」 治水にはマイナスに?

西日本豪雨ではほかにも、愛媛県の肱川にある野村ダムと鹿野川ダム、京都・桂川の日吉ダムでも異常時の放水をした。

西日本豪雨ではほかにも、愛媛県の肱川にある野村ダムと鹿野川ダム、京都・桂川の日吉ダムでも異常時の放水をした。

特に肘川は七日朝に氾濫し、流域の同県西予市で五人が亡くなった。氾濫の二時間半前から野村ダムが放水したことが原因の一つとみられる。

管轄する国交省四国地方整備局の渡辺健二・河川管理課長は「大雨で満タンになっていた。このままでは水量のコントロールができなくなる恐れがあった」。放水前には、市に繰り返し連絡をしたほか、サイレンを鳴らして住民に注意を呼び掛けたという。石井啓一国交相は十日の会見で「ダムの容量は無限でなく、降雨量が甚大かつ長期化するとダムの洪水調節ができなくなってくる」と話した。

この例からはっきりするのは、想定を超える大雨が降るとダムが無力になり、洪水が防げなくなるということだ。ダム建設に反対する市民団体「水源開発問題全国連絡会」は、以前から危険性を指摘していた。

嶋津暉之共同代表は「ダムは想定外の雨にはお手上げになる。決壊を防ぐために、ダム湖に入る雨水と同じ量を出すような大規模な放流をすれば、当然ながら短時間で大量の水が下流に流れる。鉄砲水を人為的につくるのと同じ。むしろダムがあることが大きなマイナスになる」と語る。

嶋津氏はダム優先の治水対策と、下流の堤防や河川敷などの整備がダムに依存した計画になっていることを批判する。ダムが計画された二十世紀と比べ、二〇〇〇年以降は豪雨が頻発し、「想定外」が起きる可能性が高まっているからだ。「今後も流入量相当の水を流すことが起きるだろう。無責任な話だ」と憤る。

そもそも、異常時の放水が必要なのか、疑問を持つ専門家もいる。

京都大名誉教授の今本博健氏(河川工学)は「国交省などダムを造る側は『ダムがあふれ、越流するとダム全体が決壊する。放水は必要だ』と主張するが、本当にダムの天端(ダムの最上部)から水があふれた場合に決壊するのか。そのような事例や、シミュレーションも聞いたことがない」と首をかしげる。

ダム優先の治水には反対する今本氏だが「できてしまったダムは最大限活用すべきだ」という立場。異常時の放水を決断する水位が、ダムの天端から約二~三メートル低いことから、「ここを使いきり、さらにそれでも収容しきれなければ越水させてもいいのではないか。仮に越水しても、異常時の放水よりも緩やかな流量になるはずだ」と話す。

それにしても、ダムで洪水を防ぎきれないとしたら、どうやって下流を守ればいいのか。

新潟大名誉教授の大熊孝氏(河川工学)は「河川があふれても堤防を決壊させず、床上浸水を防ぐことが大事だ。床下浸水ならば、かなりの人命が救われる。下流の堤防の強化が急務だ」と提唱。堤防のかさ上げや、川幅の拡大などは難工事となるため、「堤防の土に5%程度のセメントを混ぜることで強度を増す工法などを積極的に進めていくべきだ」と述べる。

その上で、大熊氏は住民の取り組みを求める。

「現代人は洪水の危険を忘れ、『上流にダムがあるから大丈夫』と、お上に命を預けている。『豪雨は自らのところにも来る』という前提で、自分の街がどこまで浸水し、どこまでなら許容できるかまで考える。そして、行政に治水対策を求めたり、建物を床上浸水にならない構造にすることも必要だ」

デスクメモ

自然の力は強大だ。地震、津波、台風。今回の豪雨でも思い知らされた。人間の力で抑え込もうとするのはどうなのか。想定外からは、避難するしかない。ダムにつぎ込んだ人手、熱意、資金の何分の一かでも防災教育と批判訓練に回していれば、今回の被害はどうだっただろうか。