八ッ場ダム湖周辺の観測体制に関する公開質問、国交省回答と当会の見解

八ッ場ダムの貯水地は、多くの地すべり地と、大規模に盛り土造成された水没住民の移転代替地に囲まれています。ダム湖周辺でひとたび災害が発生すれば、住民の命と暮らしに関わります。このため、当会では、ダム湖周辺における国土交通省の安全対策を注視してきました。

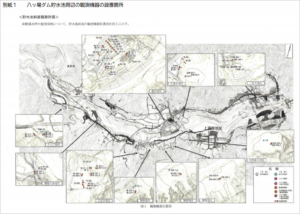

国土交通省はダム湖周辺の各所に計測機器を設置して地盤の変動を観測しています。しかし、今年1月までに提供された国交省の資料(右画像)では、JR川原湯温泉駅の移転地である上湯原地区には計測機器が設置されていませんでした。このため、当会の技術顧問団は1月27日、この問題に関して国土交通省関東地方整備局に公開質問書を提出しました。4月2日、同局利根川ダム統合管理事務所より回答が届きました。この回答によれば、上湯原地区の河川管理盛土に変位杭を設置したとのことで、設置箇所は、現在、「川原湯温泉あそびの基地NOA」として利用されている場所であることが判明しました。しかしこの変位杭は、国交省の説明や設置場所、機器の種類から、私たちの心配する地すべりに対応できるものではないようです。

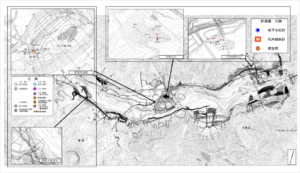

その後、変位杭と同様、新たに計測機器が設置された箇所と計測データの資料を塩川鉄也衆議院議員が国土交通省より入手し、当会に提供されました。この資料(右画像)により、新たに他の4地区(管理用通路、林地区①、川原畑地区①、横壁小倉地区)に計測機器が設置されたことがわかりました。しかし、公開質問書で尋ねた上湯原地区の地すべり地(JR川原湯温泉駅の下流側)については、4月の国交省の回答では触れられておらず、5月に明らかにされた新たな計測機器の設置箇所にも含まれていませんでした。

この間、当会の技術顧問団は、公開質問書への国交省の回答とその後の資料を分析し、現地調査を行ってきましたが、このほど見解をまとめましたので、ここに公表します。

なお、当会が提出した公開質問書は、以下のページに掲載しています。

➡「八ッ場ダム貯水池湖畔の川原湯温泉駅周辺の観測体制についての公開質問書」

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

2021年7月15日

八ッ場ダムの観測体制に関する公開質問への国土交通省回答

および当会の見解について

八ッ場あしたの会技術顧問団

代表 伊藤谷生(千葉大学名誉教授)

八ッ場あしたの会技術顧問団が今年1月27日付で国土交通省関東地方整備局宛てに提出した公開質問書について、同省利根川ダム統合管理事務所長より4月2日付で以下の回答があった。

——————————————————————————-

〇 ご指摘の上湯原地区の宅地盛土については、技術的な指針に基づき必要な安全性を確保しています。なお、当該地の地盤は応桑岩屑流堆積物で構成されていますが、内部に弱層の連続性は無く、大規模な崩壊や地すべりも認められないことから、安定性は高いと判断し、観測機器を設置していません。

〇 一方で、湛水の影響を受ける貯水池側の河川管理盛土には、変位杭を設置して変位観測を行っておりますが、現時点まで異常は認められていません。

〇 国土交通省では、八ッ場ダム貯水池周辺において定期的に巡視を行うなどして、万が一異常等があれば必要な調査を行うなど適切に対応してまいります。

——————————————————————————-

これに対して、国交省は、上記のように私たちの質問に答えず従来の回答を繰り返すのみであるため、議論を進展させることができない状態にある。

そこで、再度、上記の国交省の回答に対して、私たちの見解を述べる。

1) 上湯原地区に地すべり計測機器類を設置すべきである。

国交省回答には定期的にパトロール(巡視)をするとあるが、一般に地すべり運動は1次クリープ、2次クリープ、3次クリープ(地すべり発生)へと移動量が変化する。目視によるパトロールでは、移動量が小さい(数mm程度)段階での前兆現象や異常の検知は極めて困難である。従って、早期対応するために上湯原地区に地すべり計測機器類を設置すべきと考える。

2) 応桑層の強度評価試験を改めて厳密に行い対策に活かすべきである。

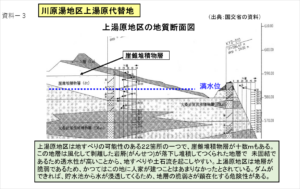

① 応桑層は黒斑山(浅間山の最古の山)の火山噴火による極めて淘汰の悪い火砕流砕流堆積物であり、大小さまざまな火山礫、火山砂、火山灰が混在する複雑な堆積構造を示している(資料4=右上画像)。その応桑層に対して針貫入試験(八ツ場ダム貯水池周辺地盤性状に関するH25年度とH26 年度の報告書)が約700試料について行われているが、最も強度の小さい火山砂(火山灰のデータはない)の値は23試料に過ぎない(資料5=右画像)。その最も強度の小さな火山砂が応桑層全体の挙動を規定する可能性もあることに留意するならば、安定解析計算に用いられた応桑層の強度の妥当性については疑問がある。

② これらの針貫入試験は、地表露頭での測定であることから乾燥状態にある試料に対して行われていると判断される。しかしダム湛水により応桑層は水面下になることから、湿潤状態での強度を用いることが必要であるが、「業務報告」では湿潤状態での強度には言及されていない。一方、私たちは、現地で乾燥状態にある応桑層の火山砂を採取し水浸状態にすると、試料が急速に崩壊する、即ち強度が劇的に低下することをすでに確認しており、この点でも安定解析計算に用いられた応桑層の強度の妥当性については疑問がある。

これらの2点の疑問点を踏まえて応桑層の強度試験をあらためて厳密に行う必要がある。そしてその結果に基づいて上湯原地区だけではなく、同じく応桑層が分布する勝沼地区と隣接する地区(管理用通路地区)での対策強化を行うべきである。